2023.10.12

システム開発とはなにかを解説!主な手法や開発の流れも

システム開発とは、業務上の効率化をはじめ、企業が抱える課題を解決へと導くための仕組みづくりのことを指します。開発する内容は多岐にわたり、種類も豊富にありますが、業務の効率化と課題解決という2点が共通しています。

そこで今回は、システム開発について詳しく解説するとともに、開発する際の主な流れとよくある質問をまとめました。システム開発を外部依頼したい方や、課題解決に向けて取り組みたい方は、ぜひ目を通してください。

この記事でわかること

この記事でわかること

- システム開発とは

- システム開発の主な手法

- システム開発の流れ

- システム開発に関するよくあるQ&A

目次

システム開発とは

システム開発とひと口に言っても、勤怠管理や在庫管理などをはじめ、家電や通信機器といった電子機器の制御など、幅広い種類があります。あらゆるシステムは、驚くほど身近なところで、私たちの生活を支えていることも珍しくありません。

既存の業務を効率化したい、手作業で行っていた勤怠管理を自動化したいなど、企業により、課題はさまざまなものがあるでしょう。これらを解決するため、Webサイトやプログラムなどを使って、最小限のコストで課題のクリアを実現することがシステム開発です。

システム開発の主な手法

システム開発の手法は、大きく4つに分けることができます。それぞれのタイプを用途により使い分けることで、希望に合う開発を実現します。はじめにどのような特徴があるのか、それぞれ見ていきましょう。

ウォーターフォール型

ウォーターフォール型は、要件定義から最終的なテストまで手順に従い、進めていく方法です。事前の打ち合わせに重きを置き、各工程で進捗管理を行いながら進めていくタイプです。

名前の由来は「滝(waterfall)」であり、その名のとおり、上流工程から下流工程まで順序を追って、水が流れるように進行します。

一見すると当たり前のような流れでも、スケジュールやコスト面の管理がしやすく、ひとつの工程ごとに確認しながら進められるメリットがあります。

その一方で、事前の打ち合わせにはなかったイレギュラーな事態には弱く、途中段階での仕様変更などはしにくい側面もあります。ある意味では、要件定義で決定した内容を忠実にこなしていくのですが、途中変更などの融通がきかない特徴があるといえるでしょう。

ただ、古くから採用されてきた手法であり、大規模なシステム開発にも用いられるなど、安定感のある手法です。

アジャイル型

アジャイル型は、要件定義の時点ですべてを決めるのではなく、大体の方向性を決めた時点で開発がスタートする方法です。「機敏な」という意味のagileが名前の由来となっています。

見切り発車のような印象があるものの、機能ごとにいくつかに分けて開発できることや、仕様の途中変更、不具合発生時の修正など、臨機応変に対応できることが特徴です。

ほとんどの場合、開発途中の段階で、現場の生の声をヒアリングしながら進められます。そのため、リアルな意見が反映されやすく、実用的なシステムを開発できます。

ただ、臨機応変な対応が可能な一方で、システムの方向性が当初と異なってしまう可能性もあります。機能を分割して開発した場合は、それぞれの進捗管理が難しくなることもあるでしょう。

ユーザーのニーズを反映できることから、Webサービスやアプリ開発などにも採用される手法です。

プロトタイピング型

プロトタイピング型は、開発の早い段階で試作品(プロトタイプ)を作り、ユーザーのレビューを元に、認識のズレやニーズへの対応をする方法です。ユーザーが率直な感想を言えるため、よりニーズを汲み取った開発ができることが特徴です。

ただ、プロトタイプを作るコストと時間が必要になります。そのため、規模や種類によってはデメリットに転じる可能性があります。新製品の開発など、ユーザーに寄り添ったプロジェクトに採用されることが多いです。

スパイラル型

スパイラル型は、システムを機能や単位で分割して開発を進める方法です。それぞれの分割単位で要件定義から設計、開発・テストを繰り返し、評価まで進めることが特徴です。

これらの工程を繰り返しながら、螺旋のように作りあげることから、スパイラルと呼ばれるようになりました。

各工程の計画や進捗を重視して進めるため、クオリティを重視したい開発や、大規模なプロジェクトで採用されることがあります。途中で仕様変更などが発生した際、柔軟に対応できることも、スパイラル型の魅力といえるでしょう。

システム開発の流れ

システム開発には、一連の流れがあります。エンジニアやプログラマーは、それぞれに担当する部分に関与して、お互いに相互作用し合う関係になります。

これらの流れを把握しておくと、進捗をはじめ、イレギュラーな事態が発生した際にも早期対応が可能となるので、それぞれのステップを確認しておきましょう。

要件分析

要件分析は、どのようなシステムを求められているのかを顧客からヒアリングして定義するプロセスです。経営陣にはビジネスの課題について、システム管理には現状のシステムや使用中のツールについて、業務部門には現状の困りごとや一連のフローをそれぞれヒアリングします。

この段階は、システム開発の最初の大切な一歩であり、システムがどのように作動するか、どのように実現するかなど細かく決めます。要件分析以降のプロセスでは、ここで決めた内容を満たすために実行していくため、しっかりと要件を定義することが重要です。

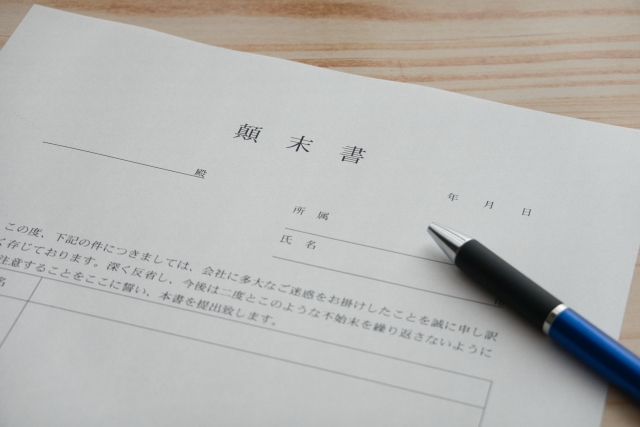

万が一、要件分析が不十分な場合は、スケジュールの遅れや修正などでコストが余分にかかるなど、さまざまなトラブルの原因にもなります。これらを踏まえ、要件定義書を作成し、次のプロセスに進みます。

外部設計

システムの基本的な枠組みを設計する外部設計では、サーバーやクライアント・システムのハードウエアなどを決めます。別名を基本設計と呼ぶ場合もある工程です。

また、使用するネットワーク・中間ソフトウェア・プログラミング言語・ソフトウェアなどもあわせて検討し、システムを使うときの画面などもこのタイミングで設計します。

内部設計

内部設計では、外部設計よりもより細かい設計を行います。場合によっては、詳細設計と呼ばれることもあります。主な内容としては、ユーザーが画面を操作した際に、内部で実行される処理や内部データの構造などを、細部まで定義するプロセスです。

システム仕様書を作成し、これを元にプログラミングが行われます。このシステム仕様書は、できる限り詳細に書くことが求められ、プログラマーに伝わる内容で作成することはもちろん、ミスがあってはならない部分でもあります。

プログラミング

内部設計に沿って、実際にプログラムを作っていきます。専門用語では、コーディングともいうプロセスです。一般的には、複数のプログラマーが同時に作業を行い、それぞれの間で相違点がないように、専用のバージョン管理システムを使って管理します。

内部設計の内容が必要最低限のものだったり、コードの指定がなかったりした場合は、プログラマーの判断に委ねられます。そのため、この工程はプログラマーとしての実力の見せ所とも言えるでしょう。

テスト

テストは、設計したとおりにプログラムが作ってあるか、作動するかを確認する工程です。プログラミングを含め、人間が行う作業にはミスが発生するという前提のもと、入念に確認していきます。

また、設計上では予測し得なかった不具合や、プログラムをいくつか組み合わせたことにより発生する不具合などもあるため、何度もテストを行い、クオリティを高めていきます。

テストにはいくつか種類があり、それぞれに実現できるかを確認し、最終的にシステムをリリースするプロセスです。

- コードレビュー:設計とルールに沿ってプログラミングできているか

- 単体テスト:プログラム部品が単体で動作するか

- 結合テスト:プログラム部品を組み合わせても動作するか

- システムテスト:全体に要件定義の内容を満たしているか

運用・保守

開発とテスト・リリースを経て、顧客のもとで運用がはじまります。運用後は実際のデータを使うため、テスト段階では思いもしなかった不具合や、ユーザーの誤操作によるエラーなどの可能性もあるでしょう。

ほとんどのシステム開発では、運用開始後のトラブルに対応するため、リリース後の対応を担う運用チームやサポートチームなどを用意していることが多いです。また、とくに問題なく稼働していたとしても、定期的に訪問したりヒアリングを行ったりします。

運用後にユーザーから要望があったときは、状況により追加でシステム開発をするなど、システム開発はリリースして終わりではなく、長期的なサポート業務も兼ねているといえるでしょう。

システム開発に関するよくあるQ&A

システム開発を外部委託する際に、よくある質問をまとめました。今後システム開発を検討している方は、一度目を通してください。

システム開発会社のおすすめは?

システム開発会社を選ぶ際には、評判がよく、実績が豊富な会社を選びたいものです。しかし、自社の求める開発内容と開発会社の得意分野が異なる場合、開発コストが割高になることがあるので注意が必要です。

そのため、どんなシステムを開発したいのかを自社でまとめておき、どのような形で依頼するのかを決めておくことが大切です。また、提案から構築・運用・保守まで、一貫して担当してくれるかなどもチェックしておくとよいでしょう。

テクノデジタルはシステム開発を行っています。お気軽にご相談ください。

システム開発会社の選び方は?

具体的にシステム開発会社を選ぶ際は、実績豊富な会社を選ぶことはもちろん、自社が求める規模の開発経験があることも重要な部分です。

たとえば、大規模な開発実績がたくさんある会社の場合、中小規模の開発には不慣れというケースもあるでしょう。そのため、幅広い規模の開発実績があることをひとつの目安にしてみてください。

また、複数社の候補をピックアップして各社にシステム開発の相談を行い、相見積もりをするのもよい方法です。開発費用の相場は内容や規模により変わるため、相見積もりをすることで、大体の相場を把握することができます。そのなかで納得行く会社を選ぶとよいでしょう。

テクノデジタルはシステム開発を行っています。お気軽にご相談ください。

自社に合った方法で依頼しよう

システム開発は、企業の課題改善や業務の効率化を目的とした仕組みづくりを指します。さまざまな手法や規模があり、目的とする完成物のジャンルも多岐にわたります。

「ハードルが高く感じる」とお悩みの方も少なくありませんが、自社の快適な労働環境を実現するためには、今後不可欠な存在といっても過言ではありません。

また、自社の課題解決に向けた開発の場合、その要望を満たせることや、不具合が生じた際の対応力なども重要なポイントです。できるだけ柔軟な対応をしてくれる会社かつ、自社の要望に合う会社を選ぶようにしましょう。

株式会社テクノデジタルでは、ウェアラブルデバイスをはじめ、最新の技術を研究しており、お客様のニーズに寄り添ったご提案を行っています。創業以来、数多くのシステム開発を重ね、フレームワークとソフトウェア資産も保有しています。

お客様の要望にマッチするシステム提供とカスタマイズが可能です。システム開発のことなら、株式会社テクノデジタルにご相談ください。

投稿者

-

システム開発、Webサイト制作、ECサイトの構築・運用、デジタルトランスフォーメーション(DX)など、デジタルビジネスに関わる多岐の領域において、最新のトレンド情報や実践的なノウハウを発信してまいります。

こんな記事が読まれています

まだデータがありません。

同じカテゴリの記事

新着記事

人気の記事

まだデータがありません。