2024.06.21

システム構成図とは?作成目的とわかりやすい作り方を解説

システム開発を進める前に、システム構成図を作成することがおすすめです。システム構成図は、システム全体の構成を表す図であり、作成するときにポイントを押さえておくことが大切です。

そこで本記事では、システム構成図を作成する際のポイントや、作成する目的をご紹介します。そのほか、Webシステムが何か、ネットワーク構成図やサーバー構成図との違いもお伝えするので、はじめてシステム開発を行う方はぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

- システム構成図を作成する目的

- システム構成図とそのほかの構成図との違い

- システム構成図を作成するときのポイント

目次

システム構成図とは

システム構成図とは、サーバーやストレージ、ネットワーク機器、アプリケーションなどの相互関係を示した図を指します。ひと目で全体の構成を確認できるので、システムの理解、トラブルシューティング、計画や設計の過程で役立つでしょう。

システム構成図の作成は、システム開発の流れの前半部分である上流工程に該当します。上流工程では、構成図や企画書を作成したあとに、要件定義や基本設計、詳細設計へと進みます。

また、システム開発における本格的な設計図を作成する際、事前に作成したシステム構成図が役に立つでしょう。全体の構成を把握したうえで設計図の作成を進めると、スムーズに完成する可能性があります。

ただし、システム構成図が複雑になってしまうと、全員が理解することが難しくなり、十分に役割を果たせなくなる恐れがあります。リソースの配置や負荷分散などの立案がしやすい一方、システムの複雑性でそれらの立案が難しくなるケースがあります。

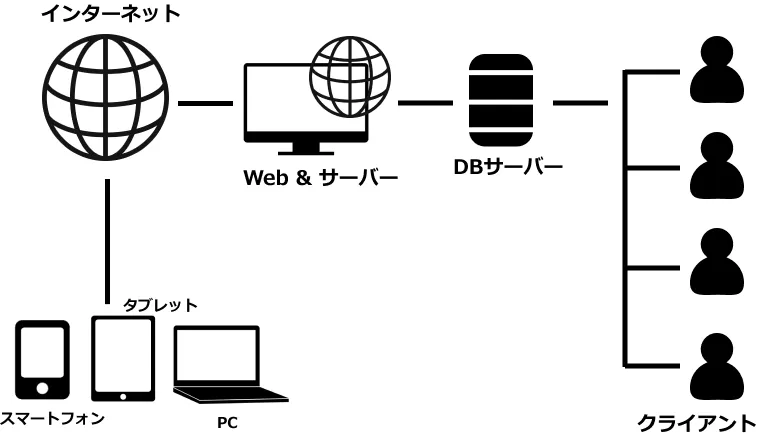

Webシステムとは

Webシステムは、インターネットを介して利用できるシステムやサービスのことです。利用できるデバイスは、WindowsやiOS、Androidを問わず、パソコンやスマートフォン、タブレットなどのWebブラウザが搭載されたものです。

Webシステムのデータはサーバー上に保存されるため、インターネット環境があれば場所を問わずWebサイトにアクセスできます。サーバーの容量によっては、不特定多数のユーザーに利用してもらうことが可能です。

Webシステムの代表的な例には、通販サイトやネットオークションサイトなどが挙げられます。実店舗まで商品を購入しに行く必要がなくなり、居住地に関わらず誰でも商品を購入できます。

また、ネットバンキングもWebシステムのひとつであり、インターネット上で入出金や振り込み、残高照会などが可能です。ネットバンキングのサービスは、実店舗のATMや窓口と異なり、24時間365日利用できるケースがほとんどです。

そのほか、インターネット上に写真や動画などを保存できるストレージサービス、XやInstagramなどのSNSもWebシステムに該当します。

システム構成図の目的

システムを開発する際、なぜ構成図を作成すべきなのでしょうか?システム開発を進める前に、構成図を作成するメリットを確認することが大切です。ここでは、システム構成図を作成する目的を2つご紹介します。

現在の開発進捗を把握しやすい

システム構成図を使って開発進捗を把握することで、プロジェクトの現状を明確に理解できます。システムの各部分がどのように連携しているか、どのコンポーネントがすでに開発されているか、または開発中かなどを視覚的に示します。

システム構成図を作成することで、プロジェクトチームはひと目でシステム全体の進行状況を確認できるようになります。その結果、未完成の部分や問題点を迅速に特定できる可能性が高まるでしょう。

また、計画と実際の進捗を比較しやすくなり、必要に応じてリソースの再分配やスケジュールを調整しやすくなります。プロジェクト管理において透明性が高まり、効率的な意思決定にもつながるでしょう。

クライアントとの状況共有がしやすい

システム構成図を用いることで、プロジェクトの進行状況やシステムの構成をクライアントに明確かつ効果的に伝えられます。技術的な詳細を視覚的に単純化でき、システムの各部分がどのように相互作用しているかをひと目で確認できます。

システムの構成を簡単に構成図としてまとめると、システム開発について知識がない方でも理解できるようになるでしょう。特定の機能やプロセスに関する質問と懸念点を明確に表現できます。

また、進捗状況を図で示すことで、現在の状況とプロジェクトの目標に対する理解が深まります。クライアントとのコミュニケーションがスムーズになれば、クライアントとの信頼関係を強化し、共同での意思決定を促進するのに役立つでしょう。

システム全体の構成だけではなく、開発するソフトウェアの内部設計をわかりやすく伝えたい場合は、クラス図の活用もおすすめです。開発に関する知識がない方にも、どのようなシステムを開発したいのかが伝わりやすくなるでしょう。

各種構成図の違い

システム構成図以外に、ネットワーク構成図やサーバー構成図があります。システム構成図の作成を進める前に、ほかの構成図との違いを理解しておきましょう。ここでは、システム構成図のほか、ネットワーク構成図やサーバー構成図の特徴をご紹介します。

システム構成図

システム構成図は、機械、装置、設備、部品などの物理的な構成要素であるハードウェアを中心に表した図です。システム全体の相互関係を示したもので、ユーザーのターゲット層やネットワーク情報などの詳細は省かれているケースがほとんどです。

無駄な情報が記されていないため、構成図のなかではシンプルなものとなっています。イラストや矢印などで構成図を作成しているケースが多いため、システム開発について詳しくない方でも理解しやすい点が特徴です。

ネットワーク構成図

ネットワーク構成図は、コンピューターネットワーク内のデバイスとその接続を視覚的に表した図です。どのようにネットワークが構築されているか、各デバイスがどのように接続されているか、などのネットワークに関する情報がまとまっています。

ネットワーク構成図に記されているサーバーや端末のIPアドレス・VLANなどの情報は、システム構成図では省略されています。システム構成図だけではなく、ネットワーク構成図もあれば、より詳細な情報を伝えられるでしょう。

ネットワーク情報は複雑で、わかりやすく表現しようとしても、構成図が複雑になってしまうケースが多いです。必要な情報を見落としてしまわないように、重要な情報を厳選して優先順位をつけてから作成に取り掛かると良いでしょう。

サーバー構成図

サーバー構成図は、システムの基盤であるサーバーの情報を視覚的に記した図です。サーバー、ネットワーク接続、関連するハードウェアやソフトウェアコンポーネントがどのように相互に関連しているかが示されています。

具体的には、Webサーバー、データベースサーバー、アプリケーションサーバーなどのサーバーの種類、データがサーバーを通じてどのように処理されるかが記されているでしょう。

サーバー構成図を作成しておくことで、アクセスの集中時にパフォーマンスが低下してしまう事態を未然に防げる可能性があります。サーバーが原因でトラブルが起こっても、スムーズな原因の特定につながるでしょう。

また、サーバー構成図とネットワーク構成図をまとめて作成するケースがあり、インフラ構成図とも呼ばれるケースがあります。

システム構成図作成時のポイント

システム構成図を作成するとき、Web上や書籍などで公開されているテンプレートを活用することがおすすめです。通常は、Excelやパワーポイントを用いて作成しますが、テンプレートがあれば、効率的にスムーズに作成できるでしょう。

そのほか、システム構成図を作成する際、押さえておくと良いさまざまなポイントがあります。ここでは、システム構成図を作成するときのポイントを3つご紹介します。今までにシステム構成図を作成したことがない方は、ぜひ参考にしてください。

全体像を簡潔に明確化する

システム構成図を作成する際、誰にでも全体の構成が伝わるように簡潔にすることがポイントです。システム開発に関わる方々のなかに、経験や知識が少ない方がいることを想定し、知識がない方にもわかりやすく作成すると良いでしょう。

また、シンプルに示すだけではなく、構成を明確化することも大切です。具体的には、外部サービスへのアクセス方法や、どのように開発環境と本番環境を分けているのかなどを簡潔にまとめます。

テンプレートをもとに作成する場合、足りない部分を自己流で付け足したり、より簡潔にできる部分を変更したりすると良いでしょう。完全にテンプレートを利用するのではなく、必要に応じて変更・削除することがポイントです。

色付けの際は可視性を重視する

システム構成図を作成するとき、見やすくするために色付けすると良いでしょう。白と黒のみの場合、より重要な箇所がどこなのか判別しにくいため、必要に応じて色をつけることがポイントです。

ただし、過度に色付けするとかえってわかりにくくなります。人は、本能的に色に対して意味があると認識する傾向があり、何色も用いられていると本当に強調したい部分を見失ってしまいます。

もっとも重要な箇所とその次に重要な箇所を区別したい場合は、色の種類を増やさずに、グレーを活用することもおすすめです。たとえば、赤色とグレーを用いれば、もっとも重要な箇所がどこか誰でも区別できるでしょう。

詳細は別途まとめる

システム構成図では記載しない情報の詳細は、別の用紙などでまとめることがポイントです。より詳しい情報を別途まとめておくと、システム構成図にはない情報の詳細を知りたい方がその都度確認できるようになります。

まとめ

システム構成図を作成することで、開発の進捗状況を把握しやすくなったり、クライアントとの情報共有がしやすくなったりします。システム構成図のほか、ネットワーク構成図やサーバー構成図と合わせて作成すると、全体の構成がより明確化できるでしょう。

作成するとき、全体像を簡潔にし、可視性を重視した色付けを行うことがポイントです。システム構成図に記す情報以外に伝えたい情報があれば、別の用紙にまとめるなどの工夫を施すと良いでしょう。

株式会社テクノデジタルは、Webシステムやアプリの開発などのサービスを提供しているシステム開発会社です。システム構成図の作成をはじめ、開発に対してわからないことや不安を抱えている場合はぜひご相談ください。

投稿者

-

システム開発、Webサイト制作、ECサイトの構築・運用、デジタルトランスフォーメーション(DX)など、デジタルビジネスに関わる多岐の領域において、最新のトレンド情報や実践的なノウハウを発信してまいります。

こんな記事が読まれています

まだデータがありません。

同じカテゴリの記事

新着記事

人気の記事

まだデータがありません。