2025.11.18

在庫管理表のつくり方 | 迷わず回せる“現場仕様”の設計と運用

在庫管理表の設計と運用で大切なのは、現場で迷わず使えるシンプルさと、実務に即した運用ルールです。

この記事では、棚卸・発注・受払の基本フローを“現場仕様”で整理し、導入から定着までの具体的手順とチェックリストを実例で示します。目標在庫設定や在庫回転率の見える化、滞留品の対処法、担当者ルール、現場で起きる課題に即応する仕組みを盛り込みました。

目次

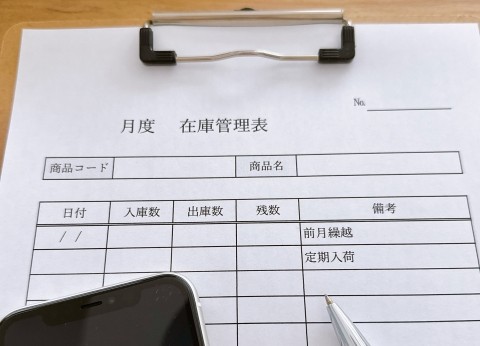

在庫管理表とは?

在庫管理表は、商品・原材料・消耗品などの「いま」「どれだけ」「どこに」「いくらで」をひと目で把握するための台帳です。販売機会の損失(欠品)やムダな保管(過剰在庫)を防ぎ、発注・入出庫・棚卸の意思決定を早く正確にします。 ExcelでもGoogleスプレッドシートでもOKです。大切なのは列設計と運用ルールです。

これだけは入れたい“基本の列”

| 品目コード/品名 | 検索・集計の軸。コードは重複禁止。 |

|---|---|

| カテゴリ | 原材料/製品/型番など、在庫の束ね方を決める。 |

| 保管場所 | 倉庫A・棚番号・現場などを固定ワードで。 |

| 期首在庫 | 期間のスタート数量。棚卸起点になります。 |

| 入庫数/入庫日/入庫単価 | 仕入・製造完了で加算。 |

| 出庫数/出庫日/出庫先 | 販売・払い出しで減算。 |

| 現在庫(自動) | =期首+入庫累計−出庫累計。 |

| 引当数/実在庫 | 受注や生産で押さえている分を別カウント。 |

| 発注点/安全在庫 | 欠品を防ぐトリガー値。 |

| 標準原価/在庫金額(自動) | =現在庫×単価。 |

| リードタイム(日) | 発注→入庫までの平均日数。 |

| ロット/使用期限 | 食品・医薬・化粧品・薬剤などは必須。 |

| 備考 | 例外処理・破損・貸出などのメモ欄。 |

シート構成はこうすると迷わない

readme(まず読む案内板)

最初に開く説明シートです。入力ルール(必須項目・日付/数量/単価の書式・NG例)、役割分担(更新責任者・承認者・問い合わせ先)、更新タイミング(毎日/週次/棚卸後)、版管理の方針(保存版の作り方・復元手順)を明記します。よくあるミスと対処(「数量は整数のみ」「返品は専用欄で処理」など)も載せておくと新メンバーでも迷いません。最後に「変更履歴の残し方」「権限リクエストの方法」も一行で。

マスタ(台帳の原本)

品目コード・品名・カテゴリ・保管場所・標準原価・リードタイム等を一元管理する“唯一の真実”です。コードの重複禁止、表記ゆれ防止のため、入力側シートは**データ検証(プルダウン)**でこのマスタを参照します。新規品目の追加フロー(申請→承認→登録)をreadmeに紐づけ、勝手な列追加・直編集を禁止。必要なら「別名/JAN/型番」列を持たせ、検索性を上げます。

入出庫ログ(トランザクションの記録)

在庫の動きを日付順に追記のみで残す原票です。列構成は固定(日時/品目コード/入庫数/出庫数/単価/出庫先/担当者など)にし、既存行の上書き・削除を禁止します。返品や廃棄は専用列でプラス/マイナスを分け、コメント欄に理由コードを入力。このログは関数で他シートに参照されるため、行の並べ替えや列追加は厳禁。編集権限も担当者のみに限定します。

在庫サマリ(いまの姿を集計)

入出庫ログとマスタを結び、現在庫・引当在庫・在庫金額を自動計算する集計ビューです。Excelなら XLOOKUP/INDEX-MATCH/PIVOT、スプレッドシートなら QUERY/VLOOKUP で必要項目を合成します。発注点や安全在庫を持たせる列もここに置き、現在庫<発注点の行を“要発注リスト”として別範囲に抽出。外部共有時はこのサマリを閲覧専用で渡すと安全です。

ダッシュボード(見るだけで判断できる場)

意思決定に必要な指標を1画面に集約します。例:欠品/発注点割れのアラート、在庫回転率と回転日数、滞留リスト(最終出庫から○日以上)、使用期限接近、在庫金額の推移。条件付き書式や簡易グラフで色分けし、週次で見るKPIと日次で見るKPIを分けるとノイズが減ります。メール/チャット連携で“要発注リスト”を自動通知できると現場の動きが速くなります。

保護と権限(事故を未然に防ぐ)

“原票=入出庫ログ”はシート保護でロックし、編集者を限定。マスタも同様に保護し、更新は申請制に。閲覧者には在庫サマリとダッシュボードだけを見せる構成にすると、数式破壊や意図しない並べ替えを防げます。版固定(保存版のコピー作成)と変更履歴の確認手順もreadmeに書いておきましょう。これで「どれが最新?」問題と“うっかり編集”をほぼ封じ込められます。

入力ルールを決めて“データのブレ”を潰す

- 入力規則:カテゴリ・保管場所はプルダウンに限定。

- 日付形式:YYYY-MM-DDに統一。

- 数量:整数、負数禁止(返品などは専用欄)。

- 単価:税抜/税込を統一、少数2桁。

- 必須チェック:品目コード・日付・数量は空欄NG。

- 権限:入出庫は担当者のみ編集、他は閲覧かコメント。

条件付き書式で発注点割れ=赤、使用期限接近=黄色、滞留日数長い=グレーなど、視覚的な“信号”を用意しましょう。

在庫回転と滞留を「数字」で把握する

在庫の健全性は、指標で客観的に確認します。まず基本の3式です。

- 在庫回転率(回)= 期間売上原価 ÷ 平均在庫

- 在庫回転日数(日)= 期間日数 ÷ 在庫回転率

- 滞留日数(日)= 期末日 - 最終出庫日

ダッシュボードでは、回転率が低い=資金を寝かせている品目を色分けして可視化します。さらに ABC分析(売上や出庫頻度でA/B/Cに分類)を適用し、A品目は欠品防止のため厳格管理、C品目は発注頻度を落として手間を削減。

こうした“数字ベースの運用”により、過剰在庫の圧縮と欠品リスク低減を同時に実現します。

よくあるつまずきと解決

| 数量が合わない | 記入タイミング不一致。入出庫は現場で即時記録に統一。 |

|---|---|

| 単価が揺れる | 方式未定義。移動平均かFIFOを決め、過去分も遡って整備 |

| 欠品が続く | 発注点が古い。日販・リードタイムを月次で再計算。 |

| 型番が見つからない | 検索キー不足。品目コードに別名・JAN・型番の別列を。 |

在庫運用で頻発するトラブルの多くは、記録のタイミング・計算方式・基準値の陳腐化・検索性の不足に起因します。

まず「数量が合わない」問題は、入出庫の記入タイミングがバラつくのが主因です。紙控えや後追い入力をやめ、現場で即時記録(ハンディ端末/スマホフォーム)に統一しましょう。担当者と時刻の自動記録、変更履歴の固定化、引当分を差し引いた「実在庫」での判断も効果的です。

「単価が揺れる」のは、原価計算方式が未定義のまま運用されているケースがほとんど。移動平均かFIFO(先入先出)のどちらかを明文化し、過去データも遡って整備して初めて数値が安定します。入庫ログに入庫単価を必ず残し、サマリ側で方式に応じた計算を行う設計に。

「欠品が続く」場合は、発注点が古いことが多いです。季節変動やリードタイムの伸びを反映できていません。平均日販・標準偏差・リードタイムを月次で再計算し、安全在庫と発注点を更新しましょう。プロモーションや繁忙期はサービス係数を一時的に上げる運用も有効です。

「型番が見つからない」は、検索キーの設計不足が原因です。品目コードの他に、別名・JAN・型番・メーカー品番を別列で持ち、データ検証(プルダウン)と一貫した表記ルールでブレをなくします。さらに保管場所や棚番もマスタ化して検索軸を増やすと、現場の捜索時間が大幅に減ります。

仕上げとして、これらの対策をreadme(運用ルール)に明記し、月次の棚卸ミニ監査(差異率、欠品率、回転指標のチェック)を回すことで、つまずきが再発しない“自己修復型”の在庫管理へ近づきます。

まとめ

完璧なテンプレそのものより、現場が毎日守れる最小ルールが成果を左右します。

- 迷わない列設計

- 原票=追記のみ・配布=閲覧のみ

- 発注点と回転び定期見直し

この三つを回すだけで、欠品・過剰・捜索のムダが目に見えて減ります。まずは10品目から始め、1週間で“回る型”をつくり、来月には全SKUへ。在庫は止めず、表は止めない。これが強い在庫管理の合言葉です。

投稿者

-

システム開発、Webサイト制作、ECサイトの構築・運用、デジタルトランスフォーメーション(DX)など、デジタルビジネスに関わる多岐の領域において、最新のトレンド情報や実践的なノウハウを発信してまいります。

こんな記事が読まれています

まだデータがありません。